8月17日,中共中央政治局常务委员会召开会议,研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。

会议指出,要精准预警响应,进一步加强气象预警与灾害预报的联动,突出临灾预警,做好点对点精准预报和滚动更新,强化预警指向性,落实直达基层防汛责任人的临灾预警“叫应”机制,加强预警和应急响应联动,落实应急预案行动措施,把握工作主动权。

什么是“叫应”机制?

谁来叫?

又需要何人应?

预警“叫应”机制的由来

预警“叫应”机制的建立

和水旱灾害有着密切关系

其中与山洪灾害

最为相关

我国作为一个多山的国家

山区面积约占

我国国土总面积的三分之二

加之复杂的地质地貌、多样的气候

和密集的人口

导致了我国山洪灾害突发频发重发

山洪多由暴雨引起

特别是山丘区的极端暴雨

往往发生在夜间

带来更大的安全隐患

严重威胁到人民群众的生命财产安全

然而深夜正处于睡眠时间

惯常采用的短信预警效率低

来势猛、成灾快、危害大的山洪

却不给人多余的等候时间

加之,近年来

我国气候异常性、突发性

和不可预见性日益凸显

各种潜在的、动态的、难以预料的

致灾因素日益增多

如何解决预警信息

“最后一公里”的落地成为难题

诸多机制尝试后

预警“叫应”机制便诞生了

“叫应”和“响应”有何不同?

传统的灾害应急响应机制

预警信息主要通过各种媒体渠道发布

并给相关责任人发短信提醒

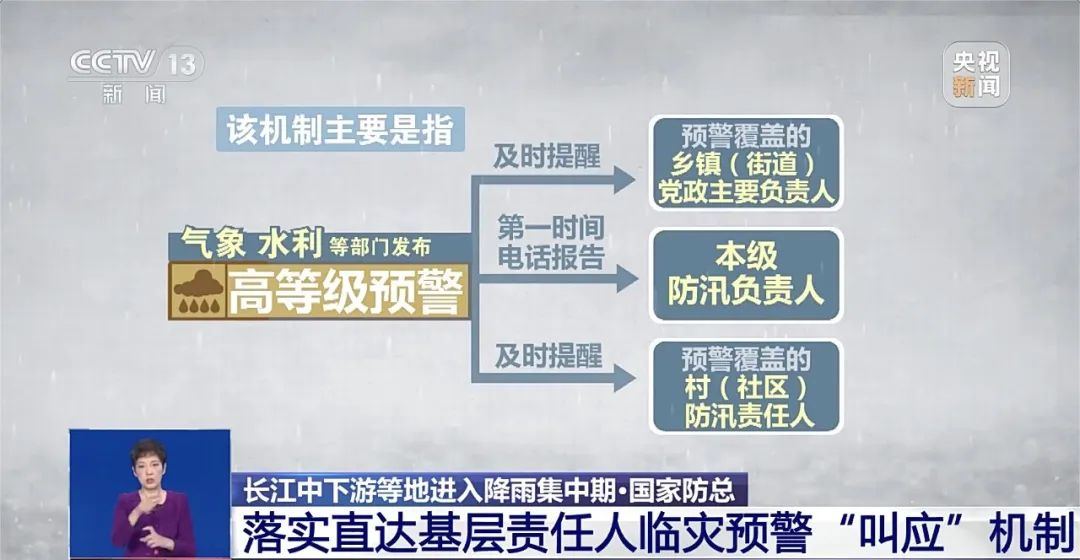

而预警“叫应”机制

主要是指水利、气象等部门

发布高等级预警时

第一时间电话报告本级防汛负责人

同时及时提醒预警覆盖的乡镇(街道)

党政主要负责人和村(社区)防汛责任人

确保及时“叫应”到责任人

二者的差别在于

将预警信息由推送式响应

变成了强迫式叫应

预警信息发出后

必须保证叫醒基层负责人

保证责任人及时到岗就位

及时组织人员的转移、抢险救援等工作

信息不仅要“发得出、送得到”

还要“叫得应”

自预警“叫应”机制建立后

多个地区能及时转移群众、避免伤亡

很大程度上得益于

这个直达基层负责人的“叫应”机制

它在解决预警落地

“最后一公里”问题的同时

也为一线人员第一时间作出

防汛处置赢得主动权

地方各级部门

也在结合自身特点的基础上

不断地进行探索实践

“叫应”机制的建立

“叫应”机制的建立

正是在当前极端天气频发情况下

所做出的积极尝试

从“响应”到“叫应”

一字之差的变化

却能实现

快速响应、提前防范、有效应对

夯实预警“叫应”措施

把握山洪防御主动权

来源:新闻联播 应急管理部网站

编辑:姜雯婕